在智慧製造、倉儲物流與國防領域快速發展的驅動下,「機器人協同自走技術」正成為關鍵突破口。不同於傳統單一自走機器人,新一代協同技術強調多機整合、即時通訊與自主決策能力,實現多台機器人如群體般協作完成任務。從動態路徑規劃到異常避障、自主任務分派,這場技術革新不僅提升營運效率,更為複雜場域中的彈性部署與風險控管帶來全新可能。本期電子報將帶您洞察這項技術的核心亮點與專利佈局趨勢,掌握未來智慧系統的關鍵節點。

📌 技術魚骨分析

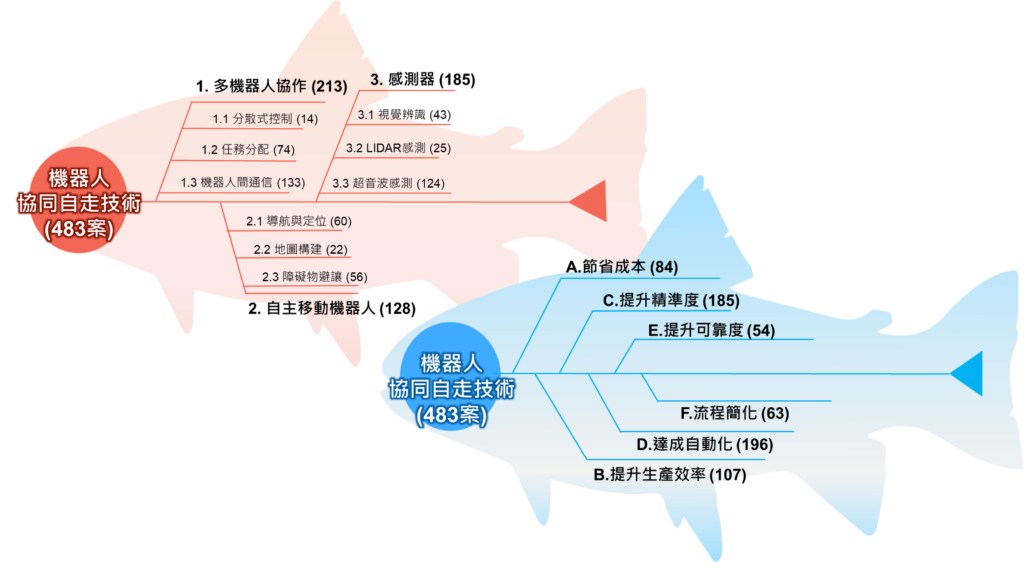

從483件專利觀察,機器人協同自走技術正快速邁向成熟。技術構面以「多機協作」與「感知回饋」為核心,尤其在「機器人與人通信」(133件)與「超音波感測」(124件)具高度研發密度。對應至功效構面,則明確對應「達成自動化」(196件)與「提升精準度」(185件)兩大效益目標,顯示技術開發不再僅止於單機運作,而是朝向多機協同、準確定位與流程簡化推進。整體來看,協同自走技術已從系統開發跨入營運應用階段,將成為智慧工廠、倉儲物流、無人載具等場域的核心關鍵技術。

📌申請趨勢

2016年被視為電動車技術發展的關鍵分野點,標誌著產業正式從「研發導向」邁入「應用爆發」階段。當年,Tesla推出Model 3,掀起全球平價電動車浪潮,預購量突破40萬輛,打破市場對電動車接受度的疑慮。技術層面上,固態電池與高鎳三元鋰電池進入實驗室至小量生產階段,為後續續航力提升與安全性優化鋪路。中國亦於同年完成「雙積分政策」草案,建立電動車發展的強制推進機制,加速全球供應鏈重組;同時,歐洲多國也提出2030年禁售燃油車目標草案,各國電動化政策全面啟動。

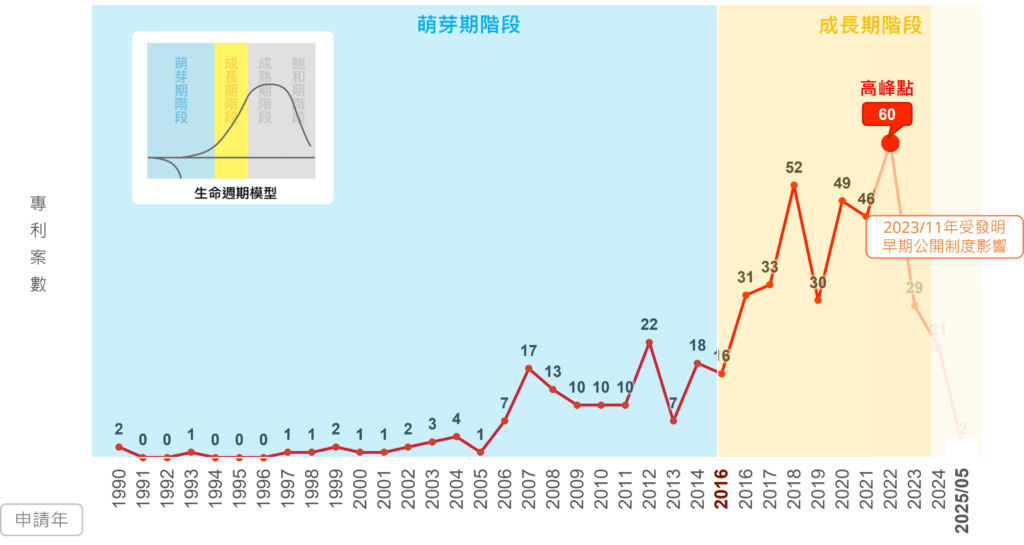

從專利申請趨勢觀察,電動車技術自1990年代起歷經漫長萌芽期,專利數量稀少。2016年起申請量大幅攀升,進入成長期,2018年達52件高點,2023年更衝上60件的歷史新高。這波增長反映出政策、技術與市場需求的三重共振,使2016年成為從「概念驗證」邁向「量產驗證」的突破年,為後續產業擴張與技術演進奠定穩固基礎。

📌申請國分析

全球專利布局概況:中美領跑,歐亞積極布局

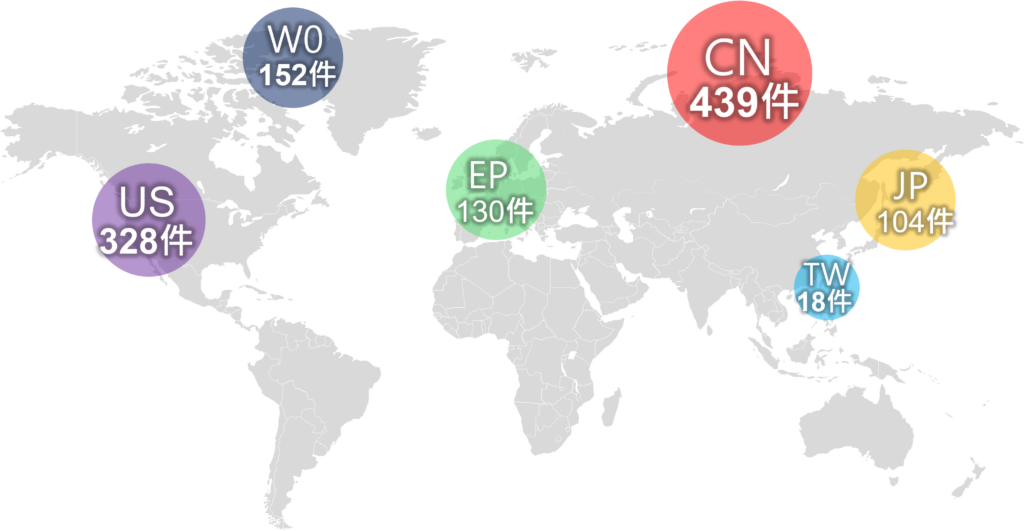

從全球專利申請國分布來看,中國(CN)與美國(US)是電動車技術專利的兩大主戰場,分別累計達 439 件與 328 件,展現對該領域的高度重視與技術主導意圖。國際申請(WO)也達 152 件,顯示許多技術開發者選擇從全球專利保護策略出發,同步卡位多國市場。歐洲專利局(EP)有 130 件,日本(JP)與台灣(TW)則分別為 104 件與 18 件。此分布顯示,專利佈局已從單一市場防禦,走向多區域進攻式保護模式。對企業而言,若欲參與全球電動車供應鏈,布局策略需同步考量技術成熟度與市場滲透路徑。

📌所屬國分析

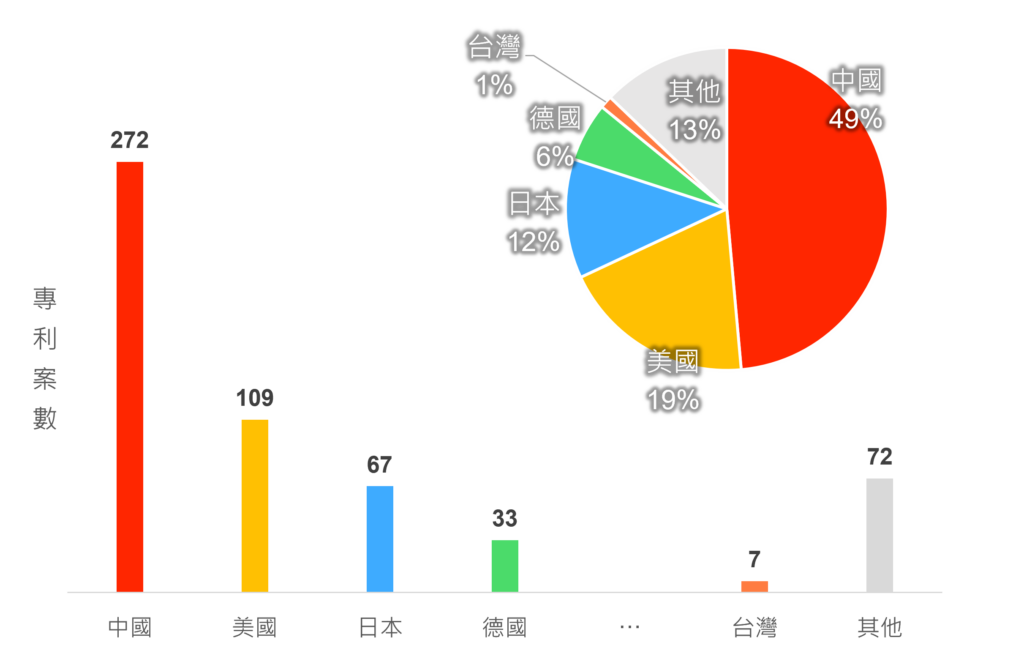

從專利權人所屬國統計來看,中國以 272 件、占比49% 遙遙領先,反映出其政府政策支持與本土企業積極投入下的強勢技術研發動能。美國以 109 件(19%) 居次,顯示其技術創新與產業化能力仍具全球影響力。日本(67件,12%)與德國(33件,6%)則展現其在高端製造與車輛控制系統等領域的傳統優勢。台灣則雖僅有 7 件(1%),但已見少數關鍵業者參與技術布局。值得注意的是,「其他」地區共計72件(13%),代表協同技術與電動車產業正吸引更多新興市場與國際參與者投入,全球競局已逐步擴張。此趨勢將直接牽動未來供應鏈、標準制定與市場份額的重新洗牌。

📌技術功效矩陣圖

從交叉分析圖可見,任務分配、機器人與人通信、超音波感測等技術項目在多項功效中扮演核心角色,特別集中於「達成自動化」、「提升精準度」與「提高生產效率」三大關鍵效益。其中,「機器人與人通信」技術與「任務分配」明確對應自動化與流程簡化,顯示人機協作是推進智能作業的核心要素;而感測模組中的「超音波感測」則在精準度與可靠度方面發揮顯著影響,成為落實動態辨識與避障功能的基礎。整體而言,協同自走技術正從技術功能逐步轉化為具體營運效益,推動應用從研發場域走向實際部署。

總結:

自動駕駛技術不再只是未來藍圖,而是現正發生的技術現實。

自2016年起,相關專利申請量明顯升溫,產業鏈上下游積極卡位,

從感知模組到決策演算法、從單車智駕到車路協同,

每一項創新都推動著智慧交通從試驗場走向真實路網。

技術突破與應用落地正雙軌並進,

市場競爭進入策略性部署階段──

現在,正是啟動布局、乘勢而起的最佳時機。

美中為主戰場,歐盟與日本穩定布局,

台灣則具備新創落地與測試優勢。

建議企業與政策端應提早啟動技術布局與跨國合作策略,

以搶佔未來能源革命的先機。